Klang – Bruch – Fort(setzung)

„Ein Mensch ist isoliert, wenn er keine Beziehung zur Außenwelt herstellen kann. Den Erfordernissen des Lebens wird er aber begegnen, in einem Rahmen, der sein Maß an Verstehen und Verständigung überfordert. Aus dieser Krankheit, vielleicht eine Form von erworbenem Autismus, kann sich nur ein Mensch lösen, der Kraft von innen und außen wahrnehmen und nutzen kann, sich anderen mitzuteilen, selbst auf die Gefahr hin, nicht verstanden zu werden.

Dies ist aber kein primäres Problem einer Krankheit, sondern der Kunst.“

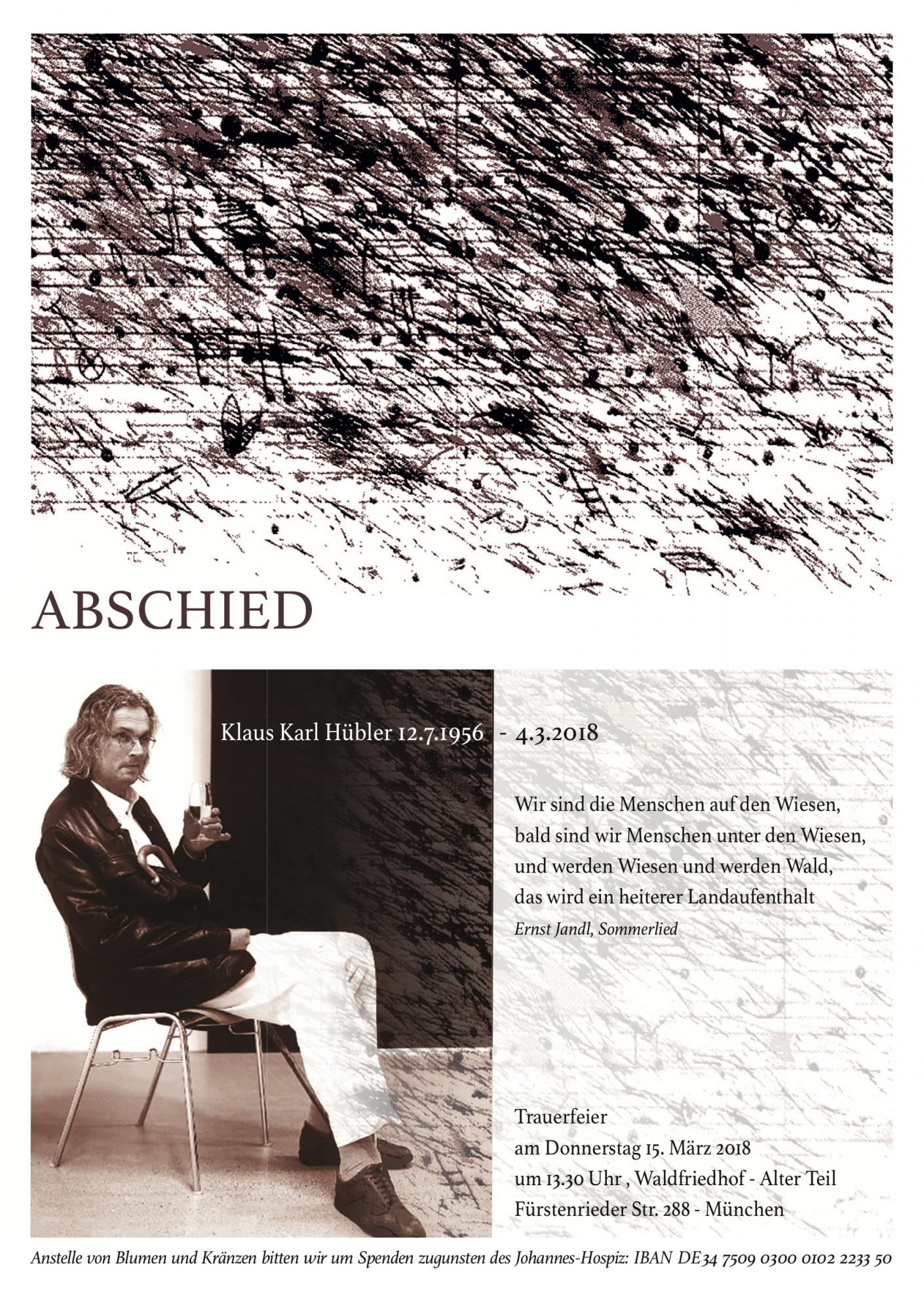

Diese Zeilen schrieb Maria Hübler zu der Komposition ihres Mannes Maske – Mutmaßungen für Akkordeon, komponiert in den Jahren 1995/1996. Auf hellsichtige Weise wird hier in wenigen Worten ein Zustand beschrieben, der den Menschen und Komponisten, sein Schicksal und seine Kunst aufs Genaueste charakterisiert. Die Jahreszahlen in diesem Zusammenhang sind wichtig, weil sie dokumentieren, dass Maske das ersten Stück war, das Klaus Karl Hübler nach der lebensgefährdenden, über lange Monate todesnahen und letztlich seine Bewegungs- und Sprachfähigkeit fast zerstörenden Krankheit entstand. Sie teilt das Leben und Komponieren von Klaus durch einen grausamen Bruch in ein vorher und ein nachher. Dieses Leben ist jetzt, durch einen banalen Sturz – Folge der motorischen Behinderung aufgrund dieser Krankheit – plötzlich und unerwartet zu einem Ende gekommen.

Nicht aber seine Musik. Die ist nicht zu Ende und lebt. Wie auch die Erinnerung an ihn.

Klaus lernte ich Ende der siebziger Jahre kennen in einem Kreis von Studenten und angehenden Musikern und Komponisten, der sich um den einflußstarken und spartenübergreifend überaus gebildeten, eigenwilligen und durch keine Ismen je in seinem Urteil kompromitierbaren Komponisten Peter Kiesewetter an der Münchner Musikhochschule gebildet hatte. Dessen profunde Kenntnis der Musikgeschichte als Geschichte musikalischen Ausdrucksverhaltens prägte uns jüngere, von denen Klaus der jüngste war. Er sah damals auch noch jünger aus als er mit seinen 20, 21 Jahren war, und hatte bald den bayrisch-liebevollen Spitznamen „Burle“ ab. Burle aber war es, der uns alle sehr schnell überflügelte und dem wir in seinen kompositorischen Gedankengängen, die sich dann in den 80er Jahren unter dem Einfluss einer Lehre bei Brian Ferneyhough weiter steil zuspitzten, kaum mehr folgen konnten.

Aber er war es auch, der aus den häufig sehr ausgelassenen Treffen auf dem Lande bei Peter Kiesewetter, die häufig nur notdürftig als Kompositionsstunden getarnt waren, nicht nur den obligatorischen Kater sondern auch eine lebenslange, der Würde des Einzeltons verpflichtete kompositorische Haltung mitnahm, welche der existenziellen Grundierung seiner Musik bis in die späten Werke Ausdruck verlieh. Sowohl in seinen sehr dichten Instrumentalminiaturen wie Opus breve für Cello oder dem radikalen Reißwerk für Gitarre, als auch in den wuchernd gewachsenen Ensemblestücken wie „Feuerzauber“ auch Augenmusik oder Epiphyt für Flöte und Kammerensemble, in denen er die musikalische Aussage auf verschiedene, getrennt von einander notierten Artikulationsebenen aufspaltet, geht es um „den Ton“, den Einzelton, der als essentielles Kommunikationszeichen – in seiner Reduktion wie in seiner unendliches klanglichen Abstufung – ein sofort wieder erkennbares Mal seiner Musik darstellt. Auch wenn Klaus Karl Hübler die „Botschaft“ seiner Musik oft nur in Anspielungen versteckte, die nur ein genaues Partiturstudium entschlüsselt – so sind doch oft in den für ihn so charakteristischen Satz- oder Vortragsbezeichnungen (Hörsermon, Lamento ed arioso, Il dolore, blass und mit keinerlei Ausdruck etc.) Verweise offen gelegt, die zum assoziativen Subtext seiner Komposition untrennbar gehören. Hier blieb seine frühe Liebe zu Alban Berg lebenslang wirksam. Geradezu programmatisch hierfür beispielsweise auch der Stücktitel Kryptogramm für neun Musiker (für Orchestertorso), das letzte Werk, das er vor seiner Erkrankung begann, und das nicht mehr fortgesetzt wurde. Kryptogramm – eine verborgene Schrift wurde uraufgeführt im Jahre 1986 in Hamburg durch das IGNM-Ensemble Basel.

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre gelang Klaus dann dank vieler Unterstützung durch Musikerfreunde und nach dem Tod seiner Frau auch durch liebevolle, fürsorgende private Begleitung ein Fortsetzen, das bestürzend neu war. Alles was vorher kompositorisch schon da war, kam wieder, aber komprimiert, intensiviert, radikalisiert, verdichtet. Er radikalisierte das Verhältnis von Klang, Schrift und Struktur. Das eine war nicht mehr vom anderen zu trennen. Die Struktur rief nach einer Schrift, die den Klang erst gebar und vice versa: Die Klangfantasie erfand ein Schrift, welche die Struktur offenbarte. Hier war, wenn überhaupt irgendwo, Komponieren zum „Lebenszeichen“ geworden. Hier gab einer ein Lebenszeichen – so habe ich die späteren Werke von Klaus immer gehört. Lebenszeichen, die aufs intensivste von einem Leben in seinen Brüchen und seiner Ganzheit beredt Kunde geben.

Auch wenn ein böses Schicksal dem Autor über zwanzig Jahre selbständige Gehfähigkeit und die Sprache fast völlig verschlagen hatte, so nahm Klaus Hübler doch lebhaft am Musikleben teil. Wenn keiner kam – er war da: bei der musica viva ebenso wie bei Konzerten der Münchner Gesellschaft für Neue Musik (MGNM), bei halbprivaten Konzertreihen, die in Galerien stattfanden oder ganz privaten Zirkeln, die im Umkreis von München ein kleines, höchst interessiertes Publikum anzogen. 2010 konnte die MGNM im Rahmen der Konzertreihe: „Verhört – KomponistenInnen im Gespräch“ in München zusammen mit dem Bratscher Klaus Peter Werani, der Akkordeonistin Andrea Kiefer und der Flötistin Sylvie Lacroix, alles langjährige interpretatorische Begleiter, ein Gesprächskonzert mit Klaus durchführen. Es bedurfte nicht seiner Worte: Zur Sprache kam der Komponist im Spiegel seines Spätwerks und im Spiegel der Reflexion seiner Interpreten. Solange es Interpreten und Hörer seiner Musik gibt, wird Klaus Karl Hübler nicht verstummen.

Nikolaus Brass

28. März 2018